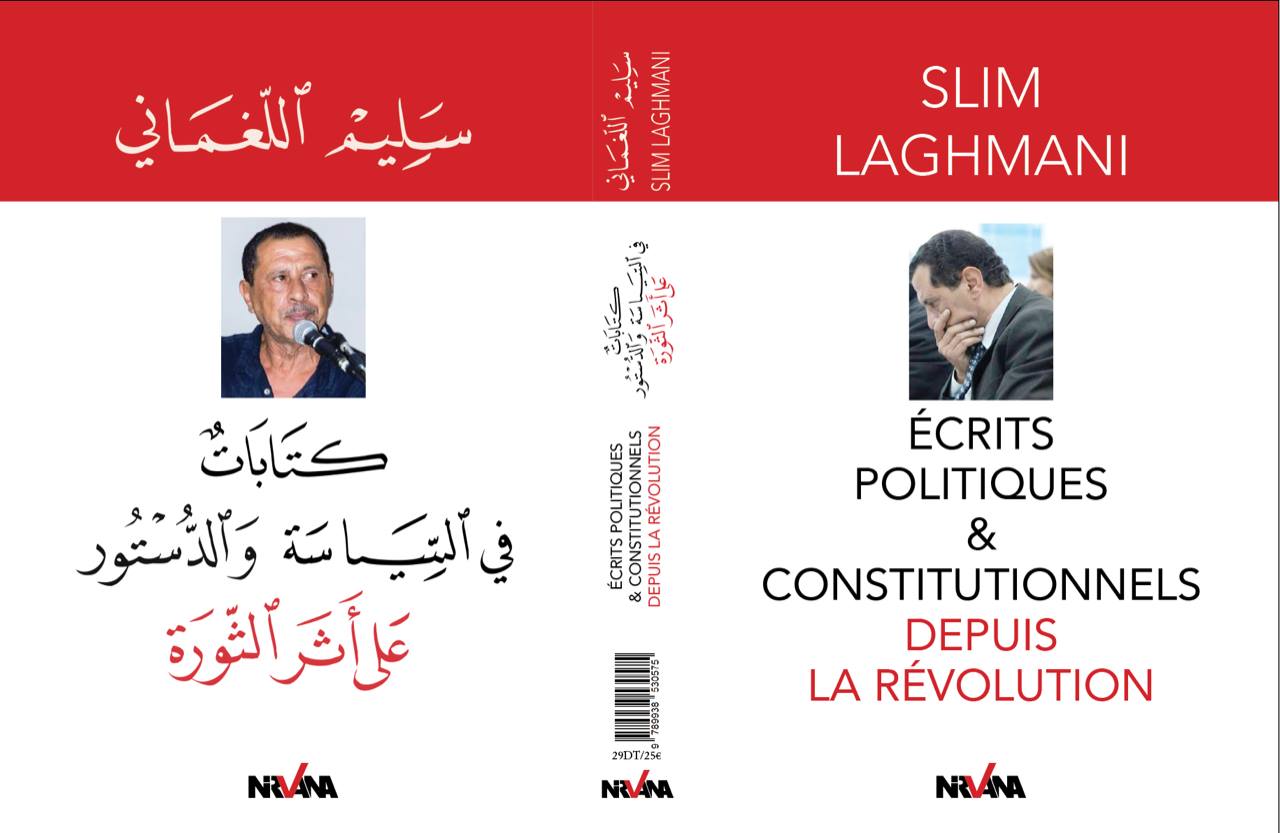

ترجمة فتحي بن الحاج يحيى لمقدمة كتاب « كتابات في السياسة والدستور على أثر الثورة » لسليم اللّغماني

يفترض عنوان هذه المؤلَّف أن ثورة قد حدثت في تونس، وهو ما اعترض عليه كثيرون من مداخل شتّى، في حين تحدّث البعض عن تمرّد أو انتفاضة أو عصيان، وذهب آخرون إلى اعتبارها مؤامرة دبّرتها قوى أجنبية بتواطؤ داخلي…

يفترض عنوان هذه المؤلَّف أن ثورة قد حدثت في تونس، وهو ما اعترض عليه كثيرون من مداخل شتّى، في حين تحدّث البعض عن تمرّد أو انتفاضة أو عصيان، وذهب آخرون إلى اعتبارها مؤامرة دبّرتها قوى أجنبية بتواطؤ داخلي…

من ناحيتي، أؤكد أن ثورة قد حدثت. ولإسناد هذه الأطروحة يتعيّن الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي الثورة؟

إذا كنا نعني بالثورة انتفاضة شعب بأكمله ضد نظام معيّن، يترتّب عنها إسقاط ذلك النظام، فإنّه لا وجود لشيء اسمه ثورة، إطلاقا. فقلعة الباستيل تم الاستيلاء عليها، في 14 يوليو 1789، من قبل 80.000 من المتمرّدين الباريسيين من بينهم ألف مقاتل، وهو ما يجيز الحديث، من الناحية التقنية، على تمرّد شعبي، بيد أنّه لا أحد يشكّك في أنّها كانت ثورة. وعندما تم الاستيلاء على القصر الشتوي في سانت بطرسبرغ، المقر الرسمي للقياصرة، في الليلة الفاصلة بين 25 و26 أكتوبر 1917 من قبل عدد من البحارة والجنود بقيادة تروتسكي، لم يجدوا في القصر الشتوي سوى ألف جندي. فالبلاشفة افتكّوا السلطة دون أن يتحرّك الشعب. ويمكن الحديث في هذه الحالة، ومن الناحية التقنية أيضا، على مجرّد انقلاب، غير أنّه لا أحد يشكّك في أنها كانت ثورة. كذلك الأمر بالنسبة لتونس، فالأحدث التي جدّت في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 لا تكفي لإثبات أن ثورة قد حدثت، ولا للتأكيد أنّه لم تحدث ثورة. فالثورة تقاس بما تخلّفه من تبعات أو آثار أكثر مما تقاس بمسار انطلاقتها.

من وجهة نظر التبعات، يمكن توصيف تغيّر النظام بأنه ثورة طالما حصلت موافقة الشعب أو أغلبيته الهائلة عليها رغم أنّه لم يقم بها، هذا أوّلا، ثمّ إذا ما استُتبع هذا الحدث بتغيير جذري. وهنا، يتعيّن التمييز بين الثورات الشاملة والثورات الجزئية. فالأولى هي التي أدّت إلى تغيير جذري في النظام السياسي والنظام القانوني، والنظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهي ثورات تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، نذكر منها الثورة الفرنسية، والثورة البلشفية، والثورة الصينية، وبدرجة أقل، الثورة الإيرانية عام 1979.

هل يعني ذلك أنّ نخصّ حصريا هذه الثورات بهذا المصطلح؟ لا أعتقد ذلك بل يمكننا، في رأيي، الحديث عن ثورة عندما يحدث، تحت ضغط الشارع، تغيير في النظام يتقبّله جزء كبير من الشّعب، وعندما تطرأ، تبعا لهذا التغيير، تحوّلات ملحوظة في المجتمع وفي الدّولة. ذلك، في رأيي، ما حدث في تونس. فأن يكون قد حصل ضغط الشّارع فيما بين 17 ديسمبر و14 جانفي، لأمر لا جدال فيه. كما أنّه من البديهي القول بأنّ رحيل النظام القديم كان موضع ترحيب من طرف جزء كبير جدًا من المجتمع التونسي. يبقى السؤال عن التغييرات التي حدثت؟ إنّها ليست أقلّ من دستور جديد ونظام سياسي جديد، بل أضيف، وهو الأهمّ في رأيي: ظهور علاقة جديدة للمجتمع بالدولة وبروز ثقافة سياسية جديدة.

هذه الثورة كرّست قطيعة في علاقة المجتمع بالدّولة، ورسمت، في رأيي، نقطة النهاية لمرحلة دولة ما بعد الاستعمار. وبقدر ما يستحيل علينا التنبّؤ بما سوف يكون، يمكننا التأكّد ممّا لم يعد موجودًا. والمرحلة التي مضت ولن تعود كانت في نفس الوقت اساس البراديغم والمتلازمة التي أضفت المعنى على جلّ الأبحاث والتحليلات والدراسات التي تناولت الدول العربية، على نحو عام، وتونس على نحو خاص. فقد كان تصوُّرنا للدّولة، منذ الاستقلال، على أنّها كائن خارج عن المجتمع وأعلى منه، حديثة في مظهرها، ضعيفة في واقعها، تسلطيّة بل ديكتاتورية في جميع الأحوال. كنا نتوقع منها أن تحقق ما هو فيها بالقوة، أن تستكمل حداثتها، وتسير نحو الديمقراطية. لقد تمثّلناها فكريا كشخص، وبحكم ما أضفيناه عليها من صفات بشرية، توقّعنا أو أمّلنا في رؤيتها تنمو.

إلاّ أنّ هذه الدولة لم تعد موجودة، في رأيي، فهي دولة جرفتها الثورة نهائياً، ومهما آلت إليه التطورات مستقبلا، لن نعود إلى هذه الدولة ما بعد الاستعمارية الحداثية والتسلطية. لقد زال الخوف من الدولة، وأجهز على الدولة-المارد (التي تفكّرها هوبز)، ولم يعد النّزاع الرئيسي قائما بين الدولة والمجتمع، بل أصبح يشقّ المجتمع ذاته ويدور رهانه حول الدولة. لذلك، لم تعد مطالبة الدولة بتطوير حداثة إرادية مدرجة في جدول الأعمال لأنّ الدولة لم تعد تفعل، بل أصبحت محلّ رهان.

لقد كانت الدولة مسرح تعبير عن تناقض وتمزّق لم تستطع تجاوزهما بل اكتفت بالتعبير عنهما حيث كانت، من جهة أولى، مطالَبة بالحداثة دون أن ترغب أبدًا في بلوغها، وملزَمة، من جهة أخرى، بالدين دون أن تريد الاستسلام له. هكذا استقرّت دولة ما بعد الاستعمار في هذا التناقض في حين حاول المجتمع ونخبه، إلى حدود الثورة، جرّها نحو أحد طرفي التناقض. والذي حدث أنّ هذه الدولة انتهت ولم تعد موجودة، في حين أنّ التناقض الذي كان يهزّها لم ينته بل انتقل، بكلّ بساطة، إلى قلب المجتمع المدني حيث أنّ جزءا من هذا الأخير لا يؤمن بالطبيعة الحداثية للدولة ولا بالطبيعة المستقلة للقانون، مقابل جزء آخر يريد « دولة غير مكتملة »[1] وقانونا لا تتدخّل فيه الدولة. وقد يكون هذا الطّرف الثاني مخطئا، لكن ليس هذا هو الموضوع، فالمسألة تكمن في التعايش بين ثقافتين سياسيتين- قانونيتين متضادّتين ستُحدِّد الجدلية التي تحكمهما مستقبل تونس.

فهل هذا يعني، بالضرورة، أن هذا المستقبل سيكون أفضل من الماضي، وأنّ هذا النظام الجديد القادم سيكون أفضل من السّابق؟ هل يعني أن كل ثورة هي خطوة نحو التقدّم[2] والرقيّ؟ الحقيقة أنّ مثل هذا الرأي نابع من رؤية تاريخانية متفائلة، ومن الاعتقاد بأن التاريخ له، في الآن ذاته، معنى واتجاه، وأن هذا الاتجاه هو الأصحّ، وهذا المعنى هو التقدم والرّقي. وهو رأي ينتمي إلى سجلّ القناعة، ولا علاقة له بالعلم أي أنّه يظلّ، بالضرورة، مسألة ذاتية. أكيد أن كل ثورة، كما يقول إيمانويل كانط « تفرضها رذائل الحكم »، ولكن ليس من المؤكد أنها تؤدّي دوما إلى « نظام أفضل للأشياء »، أمّا ما هو مؤكّد، بالمقابل، فإنّه « لن يُسمح، بعدها، بإعادة الشعب إلى وضعه القديم »[3].

هذا المؤلّف يحتوي على مجموعة من النصوص التي كُتبت على مدى السنوات العشر الأخيرة، بعضها لم يسبق له أن نُشر، وجميعها على علاقة بالثورة وتبعاتها السياسية والقانونية. فهذه المجموعة لا تتضمّن، إذن، كتاباتي الأكاديمية حول قضايا أخرى. وقد قسّمت النصوص المنشورة هنا إلى أصناف ثلاث: كتابات سياسية، وإن لا تدعي الارتقاء إلى مرتبة العلوم السياسية؛ وكتابات في القانون الدستوري، قسّمت بدورها إلى صنفين: كتابات في نظرية القانون، تندرج تحت ما يسمى، في التقسيمات الأكاديمية، « النظرية العامة للقانون »، وكتابات تندرج تحت ما يسمى « العقيدة القانونية « وهي التي تتناول سواء النظام الدستوري بشكل عام أو مسائل ذات صبغة خاصّة. وأخيرا، فإنّ بعض هذه الكتابات تشهد على حقبة مضت، في حين أنّ البعض الآخر يتناول قضايا لا تزال عالقة.

23 أكتوبر 2020

[1] – في إشارة إلى علي مزغنّي، الدّولة غير المكتملة، مسألة القانون في البلدان العربية،

L’Etat inachevé. La question du droit dans les pays arabes, Nrf. Editions Gallimard. Bibliothèque des sciences humaines, 2011.

[2]– عن التاريخانية l’historicisme راجع بوبير (كارل) بؤس التاريخانية.

POPPER (Karl) Misère de l’historicisme, Paris, Plon, 1955

[3]– « إنّ مثل هذه النّظرة تحيلنا إلى المقولة التالية « حتّى وإن أدّت ثورة عنيفة، فرضتها رذائل الحكومة، إلى نظام أشياء أفضل بطرق غير عادلة، لن يكون مسموحا بعدها إرجاع الشعب إلى دستوره القديم، حتّى لو أنّ كلّ من الذين شاركوا في هذه الثورة طيلة حدوثها، سواء بشكل علني أو سرّي، قد تعرّضوا فيما بعد إلى العقاب العادل للانتفاضة. » كانط (إيمانويل)، في السّلم الدّائم،

De la paix perpétuelle, essai philosophique, (1795), trad. Darbellay, Paris, PUF, 1958, p. 47.