Foucault et le 68 tunisien

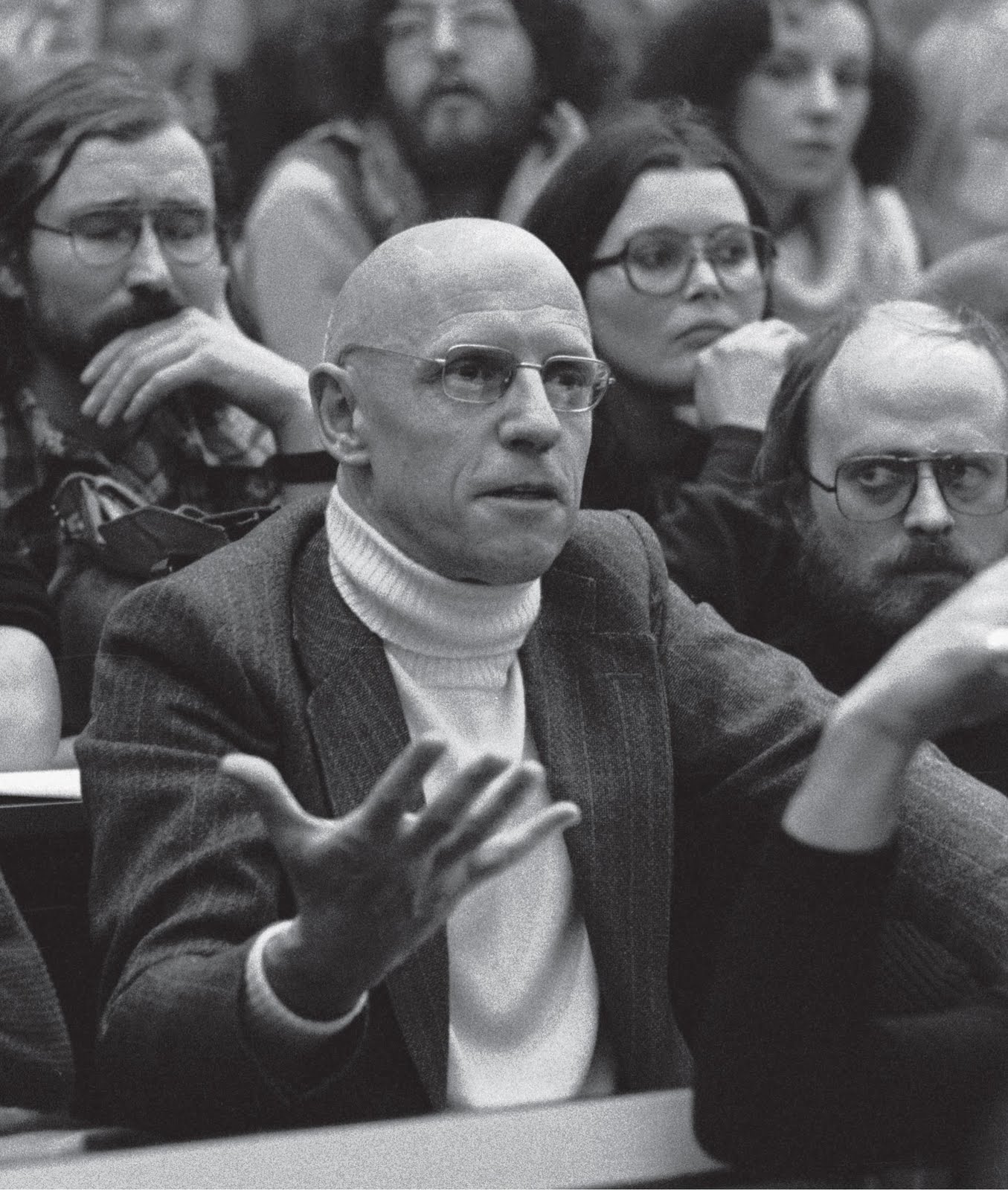

Entretien avec MICHEL FOUCAULT

Par D. Trombadori (Paris, fin 1978)

Il Contributo, 4ème année. N° 1 (Janvier-mars 1980)

– Pendant Mai 68, à Paris, et tout de suite après, de nombreux intellectuels français participèrent aux luttes estudiantines ; une expérience qui reposa en termes nouveaux la question de l’engagement, du rapport avec la politique, des possibilités et des limites de l’action culturelle. Votre nom ne figure pas parmi ceux-là. Au moins jusqu’en 1970, vous êtes absent du débat qui touchait alors d’autres figures du monde intellectuel français ; comment avez-vous vécu Mai 68 et qu’est-ce que ça a signifié pour vous ?

– Pendant le mois mai 1968, comme pendant la guerre d’Algérie, je n’étais pas en France ; toujours un peu décalé, en marge. Quand je rentre en France, c’est toujours avec un regard un peu étranger, et ce que je dis n’est pas toujours facilement accueilli. Je me souviens que Marcuse demanda, un jour, sur un ton de reproche, ce que faisait Foucault au moment des barricades de mai. Eh bien, j’étais en Tunisie. Et je dois ajouter que ce fut une expérience importante.

J’ai eu de la chance dans ma vie : en Suède, j’ai vu un pays social-démocrate qui fonctionnait bien ; en Pologne, une démocratie populaire qui fonctionnait mal. J’ai connu de façon directe l’Allemagne fédérale au moment de son expansion économique, au début des années soixante. Et enfin, j’ai vécu dans un pays du tiers-monde, en Tunisie, pendant deux ans et demi. Une expérience impressionnante : un peu avant le mois de mai en France, il se produisit là-bas, des émeutes étudiantes très intenses. On était en mars 68 : grèves, interruption des cours, arrestations et grève générale des étudiants. La police entra dans l’université, matraqua de nombreux étudiants, blessa grièvement plusieurs d’entre eux et les jeta en prison. Certains furent condamnés à huit, dix et même quatorze ans de prison. Certains y sont toujours. Étant donné ma position de professeur, étant français, j’étais, d’une certaine façon, protégé vis à vis des autorités locales, ce qui me permit de réaliser facilement une série d’actions et, en même temps, de saisir avec exactitude les réactions du gouvernement français face à tout cela. J’ai eu une idée directe de ce qui se passe dans les universités du monde.

– Voulez-vous dire que vous avez fait une directe ?

– Oui. Depuis mon adhésion au PCF en passant par tous les faits qui avaient suivi au cours des années dont je vous ai parlé, je n’avais gardé de l’expérience politique qu’un peu de scepticisme très spéculatif. Je ne le cache pas. Au moment de l’Algérie, je n’avais pas pu non plus participer directement, et, si je l’avais fait, ce n’avait pas été au péril de ma sécurité personnelle. En Tunisie, en revanche, j’ai été amené à apporter un soutien aux étudiants, à toucher du doigt quelque chose de totalement différent de tout ce ronronnement des institutions et des discours politiques en Europe.

Je pense, par exemple, à ce qu’était le marxisme, à la façon dont il fonctionnait chez nous, quand nous étions étudiants en 1950-52 ; je pense à ce qu’il représentait dans un pays commela Pologne, où il était devenu objet d’un total dégoût pour la plupart des jeunes (indépendamment de leurs conditions sociales), où on l’enseignait comme le catéchisme ; je me souviens aussi de ces discussions froides, académiques sur la marxisme auxquelles j’avais participé en France au début des années soixante. En Tunisie, au contraire, tous se réclamaient du marxisme avec une violence et une intensité radicales et avec un élan impressionnant. Pour ces jeunes, le marxisme ne représentait pas seulement une meilleure façon d’analyser la réalité, mais il était, en même temps, une sorte d’énergie morale, d’acte existentiel tout à fait remarquable. Je me sentais envahi d’amertume et de déception lorsque je pensais à l’écart qui existait entre la façon qu’avaient les étudiants tunisiens d’être marxistes et ce que je savais du fonctionnement du marxisme en Europe (France, Pologne, ou Union soviétique).

Voilà ce qu’a étéla Tunisiepour moi : J’ai dû entrer dans le débat politique. Ce ne fut pas Mai 68 en France, mais Mars 68, dans un pays du tiers-monde.

– Vous accordez une grande importance au caractère d’acte existentiel qui est lié à l’expérience politique. Pourquoi ? Peut-être avez-vous l’impression que c’est l’unique garantie d’authenticité et ne croyez-vous pas qu’il y eût, pour les jeunes Tunisiens, un lien entre leur choix idéologique et la détermination avec laquelle ils agissaient ?

– Qu’est-ce qui, dans le monde actuel, peut susciter chez un individu l’envie, le goût, la capacité et la possibilité d’un sacrifice absolu ? Sans qu’on puisse soupçonner en cela la moindre ambition ou le moindre désir de pouvoir et de profit ? C’est ce que j’ai vu en Tunisie, l’évidence de la nécessité du mythe, d’une spiritualité, le caractère intolérable de certaines situations produites par le capitalisme, le colonialisme et le néocolonialisme.

Dans une lutte de ce genre, la question de l’engagement direct, existentiel, physique dirais-je, était exigée. Quant à la référence théorique de ces luttes au marxisme, je crois que ce n’était pas essentiel. Je m’explique : la formation marxiste des étudiants tunisiens n’était pas très profonde, ni ne tendait à être approfondie. Le véritable débat entre eux, sur le choix de tactique et stratégie, sur ce qu’ils devaient choisir, passait par des interprétations différentes du marxisme. Il s’agissait de tout à fait autre chose. Le rôle de l’idéologie politique ou d’une perception politique du monde était sans doute indispensable pour déclencher la lutte ; mais, d’un autre côté, la précision de la théorie et son caractère scientifique étaient des questions tout à fait secondaires qui fonctionnaient davantage comme un leurre que comme principe de conduite correct et juste.

– N’avez-vous pas trouvé aussi en France les signes de cette participation vive et directe dont vous avez fait l’expérience en Tunisie ? Quels rapports avez-vous établis entre les deux expériences ? Comment avez-vous décidé, après mai, d’entrer en contact avec les luttes estudiantines, en développant un dialogue et une comparaison qui vous auraient amené à prendre position, en diverses occasions, et à vous engager directement dans des mouvements comme celui du Groupe d’information sur les prisonniers, sur les conditions des prisons, à côté d’intellectuels comme Sartre, Jean-Marie Domenach et Maurice Clavel ?

– Quand je suis rentré en France en novembre-décembre 1968, je fut plutôt surpris, étonné et même déçu, eu égard à ce que j’avais vu en Tunisie. Les luttes, quelle qu’ait été leur violence, leur passion, n’avaient impliqué en aucun cas le même prix, les mêmes sacrifices. Il n’y a pas de comparaison entre les barricades du quartier Latin et le risque réel de faire, comme en Tunisie, quinze ans de prison. On a parlé en France d’hyper-marxisme, de déchaînement de théories, d’anathèmes, de groupuscularisation. C’était exactement le contre-pied, le revers de ce qui m’avait passionné en Tunisie. Cela explique peut-être la manière dont j’ai essayé de prendre les choses à partir de ce moment-là, en décalage par rapport à ces discussions indéfinies, à cette hyper-marxisation, à cette dicursivité incoercible qui était le propre de la vie des universités et en particulier celle de Vincennes, en 1969. J’ai essayé de faire des choses qui impliquent un engagement personnel, physique et réel, et qui poseraient les problèmes en termes concrets, précis, définis à l’intérieur d’une situation donnée.

Ce n’est qu’à partir de là que l’on pourrait proposer des analyses qui seraient nécessaires. J’ai essayé, en travaillant dans le G.I.P sur le problème des détenus, d’effectuer une expérience à fond. C’était un peu, pour moi, l’occasion de reprendre à la fois ce qui m’avait préoccupé dans mes travaux comme l’Histoire de la folie ou la Naissance de la clinique et ce que je venais d’expérimenter en Tunisie.

– Quand vous réévoquez Mai 68, vous en parlez toujours sur un ton qui entend sous-évaluer la portée de cet évènement, vous ne semblez en voir que le côté grotesque, idéologisant. Bien qu’il soit juste d’en souligner les limites et, notamment, celles de la formation de groupuscules, je ne crois pas que l’on puisse sous-évaluer le phénomène de ce mouvement de masse qui se manifesta dans presque toute l’Europe.

– Mai 68 a eu une importance, sans aucun doute, exceptionnelle. Il est certain que, sans Mai 68, je n’aurais jamais fait ce que j’ai fait, à propos de la prison, de la délinquance, de la sexualité. Dans le climat d’avant 1968, cela n’était pas possible. Je n’ai pas voulu dire que Mai 68 n’avait eu aucune importance pour moi, mais que certains des aspects les plus visibles et les plus superficiels à la fin de 1968 et au début de 1969 m’étaient complètement étrangers. Ce qui était réellement en jeu, ce qui a réellement fait changer les choses était de même nature en France et en Tunisie.

Seulement, en France, comme par une sorte de contresens que Mai 68 faisait sur lui-même, il avait fini par être recouvert par la formation de groupuscules, par la pulvérisation du marxisme en petits corps de doctrine qui se jetaient mutuellement l’anathème. Mais en fait, en profondeur, les choses avaient changé de telle manière que je me suis senti plus à l’aise que dans les années précédentes, quand j’étais en France en 1962 ou 1966. Les choses dont je m’étais occupé commençaient à être du domaine public. Des problèmes qui, par le passé, n’avaient pas trouvé d’écho, si ce n’est dans l’anti-psychiatrie anglaise, devenaient d’actualité. Mais, pour aller plus loin, pour approfondir le discours, il m’a d’abord fallu, percer cette croûte à la fois rigide et morcelée des groupuscules et des discussions théoriques infinies. Il m’a semblé qu’un nouveau type de rapports et de travail commun, différent du passé, entre des intellectuels et des non-intellectuels, était désormais possible.

– Mais sur quelles bases, avec quels discours et quels contenus a-t-on établi un rapport, à partir du moment où les langages ne communiquent pas ?

– Il est vrai que je ne parlais pas le vocabulaire qui était le plus en vogue. J’avais suivi d’autres voies. Et pourtant, il y avait, en un certain sens, des points communs : on réussissait à s’entendre sur le plan des préoccupations concrètes, des problèmes réels. Voilà que tout un tas de gens se passionnent dès qu’on parle des asiles, de la folie, des prisons, de la ville, de la médecine, de la vie, de la mort, de tous ces aspects très concrets de l’existence et qui soulèvent tant de questions théoriques.

– Votre leçon inaugurale au Collège de France, qui a été publiée par la suite sous le titre L’Ordre du discours, date de 1970. Dans cet exposé universitaire, en analysant les procédures d’exclusion qui contrôlent le discours, vous commencez à établir, de façon évidente, le rapport entre savoir et pouvoir. La question de la domination exercée par le pouvoir sur la vérité, donc de la volonté de vérité, marque une nouvelle étape importante, de votre pensée. Comment êtes-vous arrivé à poser ce problème en ces termes, ou plutôt à le localiser, Et de quelle façon pensez-vous que la thématique du pouvoir, telle que vous l’avez développée, soit venue à la rencontre de la poussée du mouvement des jeunes de 1968 ?

– De quoi s’est-il agi pour moi pendant toute ma vie jusque-là ? Que signifiait le profond malaise que j’avais ressenti dans la société suédoise ? Et le malaise que j’avais ressenti en Pologne ? Beaucoup de Polonais reconnaissent pourtant que les conditions de vie matérielle étaient meilleures qu’en d’autres époques. Je m’interroge aussi sur ce que voulait signifier cet élan de révolte radicale dont avaient fait preuve les étudiants de Tunis.

Qu’est-ce qui était partout en question ? La manière dont s’exerçait le pouvoir, celui qui s’exerce par d’autres institutions ou formes de contraintes, une sorte d’oppression permanente dans la vie pas seulement le pouvoir d’Etat, mais quotidienne. Ce que l’on supportait mal, qui était sans cesse remis en question et qui produisait ce type de malaise, et dont n’on avait pas parlé depuis douze ans, c’était le pouvoir. Et non seulement le pouvoir d’Etat, mais celui qui s’exerçait au sein du corps social, à travers des canaux, des formes et des institutions extrêmement différents. On n’acceptait plus d’être gouverné au sens large de gouvernement. Je ne parle pas de gouvernement de l’état au sens que le terme a en droit public, mais à ces hommes qui orientent notre vie quotidienne au moyen d’ordres, d’influences directes ou indirectes comme, par exemple, celle des médias. En écrivant l’Histoire de la folie, en travaillant sur la naissance de la clinique, je pensais faire une histoire généalogique du savoir. Mais le vrai fil conducteur se trouvait dans ce problème du pouvoir.

Au fond, je n’avais rien fait d’autre que de chercher à retracer comment un certain nombre d’institutions, se mettant à fonctionner au nom de la raison et de la normalité, avaient exercé leur pouvoir sur des groupes d’individus, en relation avec des comportements, des façons d’être, d’agir ou de dire, constitués comme anomalie, folie, maladie, etc. Au fond, je n’avais rien fait d’autre qu’une histoire du pouvoir. Or qui ne s’accorde aujourd’hui pour dire qu’il s’est agi, en Mai 68, d’une rébellion contre toute une série de formes de pouvoirs qui s’exerçaient avec une intensité particulière sur certaines couches d’âge dans certains milieux sociaux ? De toutes ces expériences, les miennes comprises, émergeait un mot, semblable à ceux qui sont écrits avec l’encre sympathique, prêts à apparaître sur le papier quand on met le bon réactif : le mot pouvoir.

Traduction en arabe par Fathi Ben Haj Yahia, cliquez ici

Vivre ensemble ou la memoire de l’oubli

Nachaz | 13 juillet 2025

Enjeux Juridiques Et Politiques de la Qualification de Génocide à Gaza, Par Amna Guellali

Nachaz | 14 février 2024

Visite à la région Houaidia

Nachaz | 5 novembre 2022